ものづくりをしている人が、まぶしく見える。それは時に、自分には行けない特別な世界にいる人のようにも思えて、無意識のうちに線を引く原因になることも。

「ジュエリー作家という肩書だけ見ると、キラキラした特別な人だと思う人が少なくないんです。でも、わたしは生きるのが下手で、さまざまな能力が本当に低いんですよ」

歯切れのよい口調でそう語ってくれた、飯山裕子さん。自分の価値を感じられなかった女の子は、大人になった今、ジュエリー作家として価値を作りつづけています。

本質を大切にしたい人に、丁寧に作ったジュエリーを。家族を最優先しながら、自分の仕事も大切にしている裕子さんのミチイロです。

飯山裕子さんのミチイロ

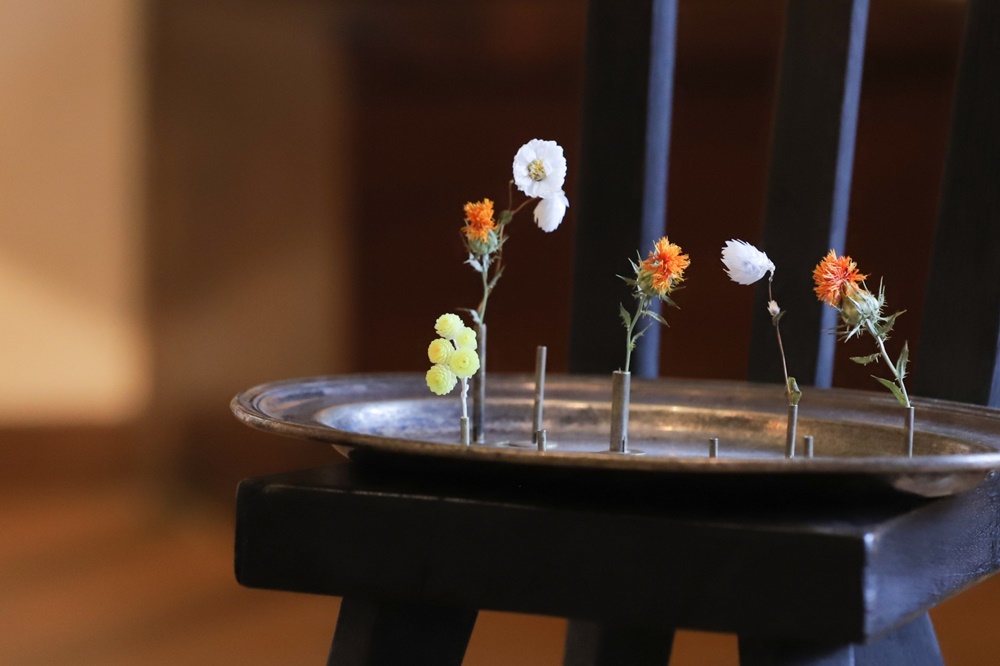

ジュエリーを作る傍ら、訪れるお客さんに笑顔で話しかける。裕子さんと出会ったのは、埼玉県越谷市にある「はかり屋」にあるスペースnayaでした。

裕子さんが手がける「Sherie amies(シェリーアミューズ)」のジュエリーは、繊細なデザインと確かな品質を兼ね備えています。

ミチイロのコンセプトを伝えてインタビューの打診をしたとき、「わたしのような人にぴったり!」と快諾してくれた裕子さん。展示販売会を行っていた越谷市のフレンチレストラン「楽の蔵」の2階でお話を伺いました。

石や岩を好んだ幼少期。姉の一言でジュエリーの世界に飛び込んだ

──Sherie amiesのジュエリーは、華奢で繊細なデザインが素敵ですね。ジュエリー作家になるのは、昔からの夢だったのでしょうか。

裕子さん(以下、裕子):ありがとうございます。ジュエリー作家を志すようになったのは、高校時代に進路を考え始めてからのことです。それも、自分から志したのではなく、姉に勧められて行ったワークショップで初めてアクセサリー作りを体験したのがきっかけでした。

わたしは通知表にずっと「落ち着きがない」と書かれていたタイプで。そんなわたしが8時間も集中してアクセサリー作りに没頭している姿を見て、「専門学校に進んだら?」と姉に言われたんです。

──お姉さんが重要なきっかけを作ってくれていたんですね。

裕子:11歳年上で、わたしの母のような存在です。わたしが赤ちゃんの頃は、おむつ替えもしてくれていたそうですよ。あとは、衝突しがちな母とわたしとの間に立ち、取り持ってくれたりフォローしてくれたりもしていました。

うちは、わたしが3歳のときに両親が離婚していて、4人子どもがいるなかで、末っ子のわたしだけが自由奔放な父の血を色濃く継いでしまったらしいんです。母の家系は、マジメ過ぎると言っていいほどお堅いタイプなので。母も例外なくマジメな人でした。だからこそ、よく衝突してしまったのかな……。

離婚後には、伯母から「父の役割を果たしなさい」と言われていたらしいので、母なりに厳しさを持って接しようとした結果だったのかもしれません。

──裕子さんは、どのような子どもだったのでしょうか。

裕子:いわゆる「ガキ大将」タイプですね。とにかく活発で、遊び相手はほとんど男の子。木登りやドッジボールをして遊んでいました。勉強は好きじゃなくて。勉強が、というよりも、「必要だからやれ」という押し付けが嫌いだったんです。宿題も、やらなければならない必要性がわからないから、あまりしないタイプでした。

あとは、よく祖母の家に遊びに行っていましたね。祖母の家はもともと植木屋さんをやっていて、自宅から子どもの足で15分くらいの距離にあったんです。朝7時頃にパジャマのまま行って、仕事の支度をしている職人さんたちをじっと眺めていました。雨が降ったら仕事ができなくなって遊んでもらえるから、「雨が降ればいいのになあ」なんて思いながら(笑)

植木屋という環境で過ごしていたからか、気づいたときには岩や石が好きでしたね。川にあるような岩だとか、庭石だとか。いろいろな色があるのを眺めたり、寝そべって感触を味わったり。幼稚園では、集会中に石を集めている子どもだったな。

──その当時、大人になったら何になりたいと思っていましたか?

裕子:ダイヤモンド屋さんって言っていました。アクセサリーではなくて、ダイヤモンドそのものです(笑)

外で野生児のように遊んでいる一方、家では鉱石のチラシに載っているキラキラした石の部分を切り取って集めていました。年が離れた末っ子だったこともあって、家におもちゃが全然なかったんですよ。だから、チラシに載っている石集めがささやかな遊びでした。

我が家は、クリスマスも誕生日もプレゼントがない家だったので、親から祝ってもらったりプレゼントをもらったりといった体験もしていなかったんですよね。だから、おもちゃもないまま。わたしが子ども時代には、ブロックが5個くらいしかありませんでした。

──それが当たり前であっても、成長するにつれて友達の家庭の様子から見えてきてしまう部分もあるのではないでしょうか。

裕子:女の子って、誕生日会をやりたがる時期があるじゃないですか。小学3年生のときに呼ばれて、衝撃を受けましたね。

あとは、「テストで100点を取ったらご褒美がもらえる」とか、「持久走で1位になったら何かを買ってもらえる」といったご褒美制度がある友達もいて、それも驚きでした。母はそういったことで褒めるタイプではなかったので。持久走で3位を取ったことを報告したときも、「1位じゃないんでしょ」と言われてしまった。そこで1位を目指してがんばって、最後に1位になれたんです。

──すごい。

裕子:だけど、母の反応は「当たり前だ」でした。

──切ないです……。

裕子:1位でも褒められないんだなあと思いました。こういった育てられ方をされてきたので、承認欲求をこじらせてしまいましたね……。自己評価がとにかく低いんです。「すごいね」と言ってもらえても、その言葉を素直に受け取れない。調子に乗ったら人生が終わってしまうという意識が強いんです。

──よく、「長女あるある」で言われる自己肯定感の低さですが……。

裕子:末っ子なんですけどね。天狗になってしまうことと素直に嬉しいなと受け取ること、謙虚さと自己否定との違いがいまいちわからなくて。30歳頃まで根強く引きずりました。

部活動一筋だった高校時代。「褒められたい大人」との出会い

──中学校時代は、どのように過ごされていましたか?

裕子:勉強はやっぱり好きではなかったですね。卒業できる最低レベルを維持していました。母との関係性がこじれていたので、親のためになることをとにかくやりたくなかったんです。親にどう不快な思いをさせるかに腐心していました。今思うと、もったいない労力ですよね。

一方で、長姉のためには何かをしてあげたいと思っていました。褒められたい、喜んでもらえることをやりたいという思いが強かったですね。

──部活動には入っていましたか?

裕子:テニス部に入りました。次姉が入っていた頃には強豪だったのですが、わたしの頃にはすっかり適当な部活になってしまっていて。顧問の先生も全然来ないんです。でも、テニスに女子の花形クラブというイメージがあるからか、部員数は多かったです。コートがひとつしかないのに、50人くらいいた。

──それは……練習にならなさそうな……。

裕子:ですよね。熱心に練習できる環境ではなかったこともあり、女の子と3人でつるんでいました。

──高校は、どのようなところに進まれたのでしょうか。

裕子:行けるところならどこでもいいと思っていました。結果、進んだ高校は友達に勧められて決めましたね。制服がかわいくて、保護者推薦という制度があって、それなら99%受かるという高校でした。

──保護者推薦、はじめて聞きました。高校では部活に入りましたか?

裕子:中学時代のテニス部が緩かったため、高校では真逆の休みがあまりないような熱心なテニス部に入りました。遠征でいろんなところに行きましたよ。一生懸命な人がいっぱいいて、見ていて格好いいなと思っていました。

高校に入るまでは、やっぱり認めてほしい存在は親だったんです。だからこそ、反発心を抱いて嫌がられる行動を取り続けてきた部分もありました。でも、高校に入って、認めてもらいたい相手が顧問の先生になったんです。熱心な部活動だったので、先生が親に近いほど影響のある存在になったのだと思います。親への反発からがんばらない方向に向きがちだったわたしにとって、良い出会いだったと思います。

姉の口添えで専門学校へ

──高校時代にお姉さんに連れていかれたワークショップが、ジュエリー作家の今のきっかけになっているとのことでしたが、それまでは自分の進路についてどう考えていたのでしょうか。

裕子:何になりたいとか、何をしたいかといったことではなく、漠然と何となく短大に行こうかなと思っていました。もしくは、料理の道ですね。

──料理ですか。お好きだったのですか?

裕子:小学生時代から好きで、姉が褒めてくれていたんです。そして、いずれはお見合いで結婚するんだろうなと思っていました。お見合いだと、身元がはっきりしているじゃないですか。だから安全かな、と。

──結婚観は、ご両親の関係性に影響を受けているのでしょうか。

裕子:両親の関係性というより、育つ過程で培われた自己評価の低さが大きかったですね。父に似ていると悪く言われることが多かったこともあって、どこにも必要とされていない感覚があったんです。父はドラマで描かれる”良くない男”像がぴったりくるような人だったそうです。そんな父に似ているといわれると、決していいようには捉えられませんよね。

一方で、伯母など親戚は父のことを「悪い人ではなかった」とも言っていたのですが。聞く限り、父は人たらしで自由な人だったそうなので、母との家庭が窮屈だったのかもしれません。一族揃ってお堅い家なので、父のあり方が全否定されてしまう環境だったんじゃないかな。

──そして、転機となる高3のときのワークショップをきっかけに、ジュエリー作家になるための専門学校に進みます。お母さまから反対をされることはなかったのでしょうか。

裕子:好きなことをやれと言われていました。末っ子なので、教育費も残すところわたしだけですし、お金も出せる状況だったようですね。姉も母に話してくれていたそうです。

出資者である親の許しを得て、ジュエリー専門学校に進路を決めました。当時、都内に2ヵ所くらいしかなかった専門学校に体験に行って進学先を選びましたね。片方は、とことん極める雰囲気の学校で、少し怖そうだなと感じました。わたしが進んだのは、実践授業が大半の学校です。ずっと図工の時間みたいな学校でした。

──もともと、図工や美術は得意でしたか?

裕子:得意でしたね。美術と体育、家庭科が得意なタイプでした。反対に、座学が本当にダメで。座って話を聴きつづけなければいけないことに、価値を見出せなかったんです。だから、質問しながらずっと好きなものを作っていい専門学校時代は、とても楽しい時間でした。

──このときには、すでにジュエリー作家になりたいと思っていたのでしょうか。

裕子:いえ、職人っていいなあくらいの想いでした。リアルに自分の進路を考えはじめたのは、2年生になってからですね。それまでは、家族から「裕子はこういうタイプだからこうした方がいいだろう」と言われたことに何となく従い、提示された選択肢の中から選ぶことが多かったんです。すべてを自分で選び決断することに慣れていなかったんですよね。

先輩の話を聴いたり、自分の今後のことをイメージしたりしながら、進路を考えていきました。地元には帰りたくないな、とか。結婚相手は海外か他県の人がいいけど、相手が父みたいな人だったら自分がお金を稼げなきゃ生活していけないな、とか。それが好きなことで叶うならいいなあと思っていましたね。

ただ、そんな2年生の頃、2ヵ月ほど不登校になったこともあったんです。専門学校は都内だったのですが、自宅からの通いだったので、相変わらず母からの縛りが厳しくて。精神的に限界を超えてしまったのだと思います。このときも、力添えをしてくれたのは姉でした。

まず、わたしの今の状態を「そのままでいい」と受け入れてくれて。そのうえで、「せっかくここまできたのだから、卒業はしたら?」と言って、先生にも話をしてくれたんです。姉のおかげで、無事に卒業を果たし、就職することができました。

ジュエリーショップから、世界一周へ。環境を変えて出会った広い世界

──どのような会社に就職したのでしょうか。

裕子:名古屋に1号店があるジュエリーショップの銀座店です。銀座という、お客様の目が肥えているところをあえて選びました。

──なぜでしょうか。

裕子:わたし、仕事に限らず、30歳まではあえて大変な道を選ぼうと思ってやってきたんです。30歳以降は精神的にも大人になって調子に乗ることもないだろうから、と。だから、仕事もあえて大変そうなところを選びました。

恋愛もそうで、真剣に好きになって付き合ってはいるのですが、どこかクセのある人を選ぶ傾向があったんです。友達からは「どこでそんな変な彼氏を見つけてくるの?」と聞かれるほど、変わった人と付き合っていました。

──そして、仕事もしんどい方を選んだ。いかがでしたか?

裕子:販売員としての接客スキルや、営業に伴う事務作業、クレーム対応など、独立後にも活かせることを多く学べました。

ただ、人間関係が難しくて。言い方は悪いですが、少し手を抜きながら働いている人や、真面目に仕事をしようとしている人を鬱陶しく思う人がいたんですね。なのに、銀座で働いているという変なプライドがあったり。わたしは体育会系のなかで過ごしたこともあり、仕事に対しても一所懸命に向き合っていました。そのため、上の方にしごかれつつも可愛がっていただけて。それが癇に障ったのでしょう。ドラマみたいに、ロッカーに嫌がらせの貼り紙をされるなんてこともありました。

──なんと……。女子高生のような嫌がらせですね。

裕子:貼り紙を見つけたときにちょうど店長がいたので、自作自演だと疑われることもなく、きちんと対処していただけました。結果、そうした嫌がらせをしていた人は会社からいなくなっていきました。

──では、その後は落ち着いて仕事ができるようになったんですね。

裕子:はい。ただ、働いていたのは2年間です。社長はとことん妥協しないタイプの人だったのですが、みんながみんな同じ熱意をもって働いているわけではやっぱりなくて。社長や店は好きだったのですが、この人間関係のなかにいつづけるのは違うなというもやもやがありました。1回、自分で何か目標を決めてやり遂げる経験をしたいな、と。

そこで、たまたま出会ったのが、中華料理店に貼られていたピースボートの貼り紙でした。何だか惹かれて、説明会に行ってみたんです。そして、「地球を一周したいので仕事を辞めます」と伝えました。

──周囲の人からすると、かなり唐突だったのではないでしょうか。

裕子:かもしれません。ただ、「ありがとうと言ってもらえる仕事を幅広く見たいんです」というわたしの言葉に、先輩は「飯山っぽいね」と言ってくれました。

──ピースボート、費用はどれくらいなのでしょうか。

裕子:当時、トータルで200万円くらいあれば、といったところですね。貯金で不足する100万円はアルバイトを掛け持ちして工面しました。朝7時から深夜2時まで働き詰めで。

ただ、身体には負担がかかっていたらしく、円形脱毛症を起こしたこともありました。カットモデルを頼まれた先で発覚して。わたしはテンションが上がってしまって、「え、本当に?写真撮って!」と笑っていたんですが、友達からは「笑えないから」と心配されてしまいましたね。

──若いからこそできた無茶でもありますね……。ピースボート、いかがでしたか?

裕子:戦争写真を撮っているジャーナリストの方やアイヌ民族の人、戦争体験のある人など、さまざまなバックボーンがある人が乗っていて、本当にいろいろな話を聴けた機会でした。

ベトナム戦争を経験したおばさんが、「なぜベトナムが勝ったのか」についての話をしてくれたのが印象に残っています。住民が、ただやられっぱなしにならず、小さい銃を持ち寄り、ビルの1番上から10人くらいで一斉に射撃をして飛行機を攻撃していたのだそうです。

彼女は当時7歳。小さくても行動することで結果が出るという考え方や姿勢が伝わる話でした。他にも、仲良くなった在日の子が、わたしたちが知らない在日の歴史をみんなの前で語ってくれたこともありました。

両親の関係性や、同じ親から生まれても異なる育ち方をするきょうだいのことがあり、わたしはずっと人に興味を抱き続けてきたんです。だから、ピースボートは非常に得難い経験でした。立ち寄った国々の気候や美術館で見たアートなども、わたしに影響を与えています。トラブルを解決しながら航海したので、3ヵ月以上、計28か国ほど訪問しましたね。

──ピースボート前後で、裕子さんのなかで何か変化はありましたか?

裕子:当初の想いは、「ありがとうと言ってもらえる仕事を幅広く見たい」でした。わたし自身、老人ホームのボランティア体験をしたこともあったんです。でも、ピースボートに乗ってみて、このボランティアに対する認識が改まりました。

わたしは「ありがとう」がほしくてボランティアをやっていたんだなと思ったんです。自分の価値に自信がないから、他者に何かをしてお礼を言ってもらうことで満たされたいと無意識に思っていた。でも、そうじゃないんだと思ったんです。自分のためにするのではなく、自分ができることを無理のない範囲でするだけ。「人のために何かをしたい」は承認欲求のための手段ではないんですね。自分の状態が整っていないのに、人様を整えようとしてごめんなさい、という気持ちになりました。

今、わたしは「家族を第一優先に」を掲げています。ここに至ったのは、下船後に調べていて出会ったマザーテレサの「世界平和のためには、まず自分の家族を大切にしてください」という言葉との出会いでした。「世界のために」「人々のために」を叶えるために、わたしができることは「自分と家族」なんだと気付けたんです。

母との関係性に一区切りをもたらした、伊勢での出会い

──帰国後は、再びジュエリー制作の道に戻られたのでしょうか。

裕子:はい。実家に一度戻り、伊勢に移住して制作をつづけました。本当は山に住みたかったんですが、最初は危ないからと受け入れてもらえなくて、友達がやっているカフェを手伝いながら伊勢に留まっていました。ただ、カフェで働いている間は、結局カフェの仕事で手一杯になってしまって。あまり制作には時間が割けませんでした。

──なんでまた、伊勢に。

裕子:結局のところ、現実逃避でもあったのかなと思います。4年間通いつづけた結果、「2ヵ月くらいなら住んでもいいよ」と言われて、念願叶って山で暮らしたのですが、本当に居心地がよくて。だけど、自分が根っこに抱えている問題……母との関係は何も解決していないんですよね。

──見て見ぬふり状態、といいますか。

裕子:はい。伊勢では、おじさんやおばさんにとてもかわいがっていただいていて、父のような存在のおじさんがふたりできたんです。そんなおじさんたちは、わたしに「お母さんを一度ここに呼びなさい」と言いました。きっと心配しているだろうから、と。「カエルの子はカエルなんだから、あなたも結局はまじめなんだよ」と言われましたね。今まで、ずっと「破天荒でダメな人間」だと言われつづけてきたので、まじめという見方もあるのかと思いました。

──お母さま、伊勢に来られたのですか?

裕子:来てくれました。おじさんたちは真面目な母の目から見てもきちんとした大人でした。そんな彼らに認めてもらい、かわいがってもらっているわたしを見て、母は安心したようです。

──やはり、厳しさの裏には「きちんとした子に育てなければ」の呪縛があったのかもしれませんね。

裕子:父に似ているという一点で、この子は何をしでかすのかわからないといった不安感に苛まれていたのだろうと思います。

──そして、埼玉に戻ることに。

裕子:はい。パートをしながらジュエリー制作をしようと思っていました。そこで知ったのが、今日場所をお借りしている「楽の蔵」さんです。

ギャラリーに来て、オーナーさんとお話をしているなかで「うちで働かない?」と言っていただけて。4日後にはスタッフとして働いていました。丁寧にものづくりをしている人の元で働こうかなと思っていたので、幸運なご縁でした。

楽の蔵のご縁から、今水曜日に出店させてもらっている「はかり屋」のnayaに繋がり、今に至っています。

記憶のなかのわたしが、今子育てで生きている

──将来はお見合いで結婚を、と思っていた裕子さんですが、実際にはいかがでしたか。

裕子:結婚願望はあったのですが、恋愛運がなかったので、「わたしには無理だ」と思っていました。結婚しても幸せになれると思えなかったんです。

夫とは、高校のメンバーで集まったBBQで出会いました。友達の友達だったんです。本当は、男性がいるなら行きたくないと言っていたんです。異性として見てくる人がいたら嫌だなと思って。

でも、大丈夫だからといって出向いたところに来ていた彼は、みんなが認めるいい人でした。そんないい人に向かって、わたしはみんなの前で「いい人ほど心の中で何を思っているかわからないよね」なんて毒舌をかましてしまったんです(笑)

──ええっ。

裕子:いわゆるいい人って、「これって不愉快だな」と誰よりも敏感に感じ取ることで、人に対して嫌なことをしないのだと思うんです。空気が読めるから、きっと誰よりもいやだなと思うことが本当は多いんだろうなと思っていて。

──なるほど、そういう意図があったのですね。ただ、初対面でいきなりそんな風に言われてしまった彼の反応はどうだったのでしょうか……?

裕子:彼はその毒舌さを気に入ってくれたそうです(笑)変な空気の読み合いにならないから、と。彼のお母さんが気風のいい気持ちいい方で。こういうお母さんがほしかった、と思える人が義母になりました。付き合い始めてからは、すぐ同棲、結婚と話がトントン拍子に進んで。義母が病気を抱えていたことも理由ではあったのですが、わたしのきょうだいは結婚までに時間をかけていたため、こんなにスムーズに進むものなんだなと思いましたね。

──そして、娘さんを出産。ご自身が母娘の関係性に悩んだ立場で、今度は自分が女の子の母になりました。

裕子:妊娠中から「大丈夫かな」という不安がありました。でも、産後1週間ほど経った頃、義母から「どんと構えなさい」と叱られたんです。それで、肝が据わりました。また、近所のおばさんに言われた「0歳であっても、赤ちゃんではなく対等な人間として向き合いなさい」という言葉も大切にしています。

──娘さんの育児、いかがでしょうか。

裕子:わたし、幼稚園頃からの記憶が割としっかりあるタイプなんです。それは、忘れたくないと思っていたから。学童に母が迎えに来て、毎日同じルートで帰りながら、1日にあったことを振り返るのが日課だったんです。そんな小3のある日、昨日のわたしと今日のわたしの考えていることが違うものだということに唐突に思い至りました。ああ、昨日のわたしにはもう二度と戻れないんだと思ったんです。

娘の子育ては、その抱えてきた子ども時代の記憶が活かされるときがきた、という感じですね。たとえば、春にコンクリートの上に横になるのって気持ちよかったなあという記憶があるので、娘が転がっていても頭ごなしに「ダメ」と言わずに済みます。わたしは大人に「おまえの行動は理解できない」と言われてきた子どもでしたが、「本当に? あなたが子どもの頃はどうだったの?」と思っていたんです。子ども時代のことを棚に上げてしまう大人にはなりたくなかった。娘にも、そう思って対応しています。

ただ、こうした育児は仕事に追われ始めると余裕がなくなってしまってできなくなってしまうため、今は子育てに力を割きたいなと思っています。

──「はかり屋」が王様のブランチで紹介された際、Sherie amiesも紹介されました。フリーで働いていると、波がきているときには乗りたくなってしまうようにも思うのですが。

裕子:そうなんですよね。一時、仕事に生活が侵食されてしまい、家のごはんが適当になり、夫婦の会話がなくなり、土曜も仕事をする……といった状況になってしまったことがあります。でも、それはやっぱりわたしの優先順位ではないなと。わたしが築きたかった理想の家庭は、「ごはんを食べるときに会話がある家庭」。ここを忘れたくないですね。

ふたり目の子どもも考えているので、なおさら今はスローペースに落としておきたいなと思っています。軌道に乗りすぎないよう、バランスが非常に難しいんですが。

──女性は、仕事と妊娠出産との兼ね合いがどうしても迷いや悩みに繋がりやすいですよね。

裕子:そうなんですよね。ただ、きょうだいがいたほうが楽しそうかなという想いと、数人育てるのならば体力があるうちに、と思っています。あくまで授かりものではあるのですが……。

仕事も子どもも欲張りたいなとは思っているのですが、だからこそ力の割り振り方を考えていきたいですね。

いずれはアトリエ兼住居を設けたいなと思っています。週に何日かは、アトリエをショップにしてもいいですし。アトリエを設ければ、集中して制作できるので。

手広く販売を行うのではなく、価値観が同じ人に辿り着いてもらえるブランドを目指しています。一つひとつ、そのお客様に親身になって丁寧に作る。都内では、場所代や人件費など多くのコストが必要です。そのため、商品の価格も経費を考慮したものに設定せざるを得ません。

もし、それらを抑えられたら、品質の良いものを無理のない価格でお客様に提供出来るのでは、と都内で働いているときに考えていました。「いいものを選びたいけれど、金額の面で諦めていた」という方にも手に取っていただけるようなジュエリーを作っていきたいですね。

裕子さんの三原色

コンテンツや出来事など、今の裕子さんの元になる「三原色」を挙げてもらいました。

おばあちゃんの家

幼い頃、代々つづく植木屋でもあった祖母の家によく預けられていました。さまざまな木や庭石でよく遊んでいたことを憶えています。

特に好きだったのは、大きな庭石。赤みがかったその岩に、よく寝転がって過ごしていました。

叔父や年の離れた従兄弟たちが土間で足袋を履いたり道具を腰に身に着けたりしている姿を見たり、話しかけたりするのも好きでした。職人の格好良さを感じたのもこの頃です。今はもう植木屋ではなくなってしまいましたが、今でも祖母の家が植木屋だったと話すときには誇らしい思いになります。

従兄弟とのやり取りから、植物をものではなく生きものとして捉えるようになったのも、祖母の家があってこそです。

小学校3年生に思い至った「今日の自分は二度と会えない」感覚

嫌だと思ったこと、行動の裏にあった理由、楽しかったこと、幸せを感じたこと。

一つひとつの感情は、自分で憶えていなければなくなってしまうものなのだと知りました。だからなのか、3歳頃からの記憶が今でも鮮明に残っています。

結婚・出産

結婚するまで、自分はこれからどこで何者になっていくのだろうとよく考えていました。自分の立場が不確定だったため、迷いや不安定な部分があったのだと思います。

夫と結婚し、妻になる。嫁になる。母になる。義理の妹になる。夫の家の一員になる。

こうした変化により、自分の立ち位置が明確に決まったように感じています。漠然とした不安が消え、自分が何をするべきなのかはっきり見えるようになりました。

心から不安が占めていたスペースが空いたので、やりたいことを考えられる余地が生まれました。毎日大変ではありますが、楽しさも苦しさもひっくるめて生きやすくなったと感じています。

今回の「ミチイロビト」の振り返り

飯山裕子さん

埼玉県越谷市生まれ、在住。専門学校でジュエリー制作の技術を会得し、銀座のショップ勤務経験を経て、ピースボートによる世界一周の旅に出る。帰国後、自身のジュエリーブランド「Sherie amies(シェリーアミューズ)」を立ち上げ、伊勢への移住を経て現在は越谷市の「はかり屋」にて毎週水曜日に出店中。

撮影:なつこ

▼なつこさんのミチイロも公開しています。